Un anno è passato (a Londra)

E perché - per il momento - non ho la minima idea di muovermi da qua

Che bello avere amici come Cirpo, che si ricordano dei tuoi anniversari, mentre tu credi che siano in un’altra data. E’ successo infatti che oggi, mentre stavo tornando da una bellissima giornata passata alla Tower of London con tutta la famiglia, vedo sul mio iPhone un messaggio: “Cirpo mentioned you on Twitter!”. Incuriosito, apro l’email e vedo che – con mia somma sorpresa – ha postato un tweet dal contenuto inequivocabile:

un anno fa http://t.co/lXjJLJCG2v @areaweb #london

— cirpo (@cirpo) February 22, 2014

Scopro così che il mio post di commiato con Brescia (con l’Italia) di un anno fa non l’avevo scritto ai primi di marzo, bensì il 22 febbraio, ragion per cui l’anniversario cade esattamente oggi. E uno dei miei più cari amici – che in questo momento sta quasi all’altro capo del mondo, e sicuramente avrà altro a cui pensare – se ne è ricordato. E io no!

Ora, erano giorni che stavo pensando se scrivere, e cosa scrivere, in questa occasione così speciale. Quindi la cosa mi ha un po’ preso alla sprovvista. Per cui mi sono ritrovato a leggere quanto avevo scritto un anno fa, parola per parola, quasi non l’avessi scritto io. E mi sono reso conto di come tutto sia – ancora oggi che lo rileggo ad un anno di distanza – così vero, così giusto, così denso di significato, che non cambierei una sola parola (a parte l’idea/curiosità di andare a vivere a Chicago o New York, che oggi ho ampiamente superato).

Eccomi allora qui, a “fare i conti” con un anno vissuto intensamente, senza dubbio felicemente, e a volte perfino pericolosamente. Come dico spesso, citando un titolo di una canzone molto bella (e pressoché sconosciuta): “Questo è un anno da ricordare”*.

* Come del resto tutti gli ultimi della mia vita: credo di essere una delle persone più fortunate sulla Terra, e ogni giorno succede qualcosa che mi riconferma questa certezza.

365 giorni

Insomma, se guardo indietro riesco a vedere tutti i mesi messi in fila, uno dopo l’altro: marzo il mio volo per Londra, con tre valigie, e il saluto alla mia famiglia uscendo di casa; aprile con le prime paure di non farcela (sul lavoro) e la scoperta del “nuovomondo” (Londra); maggio con la firma del contratto di affitto per un appartamento vista grattacieli; giugno con la mia “discesa” in Italia per prendere e portare la famiglia con me; luglio con l’esplorazione della città assieme alla famiglia e il primo “impatto” dei miei figli con la scuola e la lingua inglese; agosto con le giornate piene di sole e i weekend passati nei parchi assieme alla famiglia; settembre il grande giorno dell’ingresso ufficiale a scuola dei bambini e la mia “scoperta” di quale sia la loro capacità di adattamento (inimmaginabile, infinita); ottobre con l’iter per la scelta e l’iscrizione di Mattia – il maggiore dei miei figli – alla scuola secondaria; novembre con la prima crisi vera sul lavoro, con i mille dubbi se cambiare o restare; dicembre con il ritorno a “casa” per le vacanze di Natale; gennaio con i propositi per l’anno nuovo, e il check su quelli dell’anno trascorso (tutti ampiamente superati, wow!); febbraio con un ritrovato entusiasmo e nuove energie sul lavoro, e la sensazione che anche questo che si avvia sarà “un anno da ricordare”.

Ed eccoci qui, ad oggi. Con Cirpo che, in un modo o nell’altro, mi costringe a fare un bilancio (anche se un primo, mezzo bilancio l’avevo già fatto alcuni mesi fa).

Il bilancio di un anno a Londra, ma anche un bilancio della mia scelta, e della mia vita. Tutte cose molto complesse, molto difficili da spiegare se non le si vive in prima persona. Per cui ho pensato che proverò a fare una cosa diversa. Proverò a dirvi quali sono i motivi che mi fanno dire che alla domanda che mi facevo un anno fa – “L’intenzione per il momento é quella di rimanerci per almeno due o tre anni, e poi decidere se restare per un altro periodo, se tornare in Italia o se invece andare a vivere in un altro posto” – la mia risposta è che certamente resterò qua ancora per qualche anno.

Il lavoro

Ormai, a un anno di distanza, posso dire con certezza che che la parte più difficile di questa strana idea di venire a vivere a Londra è stata proprio cambiare lavoro.

Nel senso più ampio del termine: non solo ho cambiato occupazione, da libero-professionista a impiegato, dall’essere “capo di me stesso” al dovermi attenere a decisioni prese da altri. Ma ho dovuto giocoforza passare da un lavoro che richiedeva skill pressoché a 360° a uno che invece richiede competenze molto più verticali, spesso una specializzazione estrema.

Soprattutto, ed è la cosa che ancora mi viene più difficile, ho dovuto – mio malgrado, lo ammetto – adottare una mentalità da startup. Come tipo di approccio alla risoluzione dei problemi, come atteggiamento verso i prodotti che vengono realizzati, come visione del business stesso. Non lo so, forse sarà la mia natura di “lumezzanese” pratico e concreto, oppure il mio scetticismo verso un certo startappismo imperante (che spesso ha più a che fare con il cargo-cult di realtà di successo che non con vere capacità imprenditoriali).

Fatto sta che lavorare in una startup è stata la cosa che più mi ha spiazzato, incuriosito e interessato.

In fondo, con la capacità che Londra sta dimostrando in questo momento di attrarre startup da tutto il mondo, e di conseguenza con le potenzialità e prospettive che ne derivano per chi fa il nostro lavoro, sarebbe da pazzi non cogliere l’occasione per imparare, farsi un po’ di esperienza e curriculum in questo contesto lavorativo. Che poi, diciamocelo, è quello che tira di più in questo momento, quello che sta creando la “bolla” di domanda, in cui noi che siamo offerta sguazziamo da qualche anno.

Comunque, dicevo, lo sforzo più grande che mi rendo conto di fare è entrare nella mentalità da startup. Le cose che mi stanno facendo soffrire da matti, sono la velocità di esecuzione di un’idea, di un prototipo, di un MVP non solo come misura ma soprattutto come valore professionale (e se come me sei un mezzo-fondista – anzi un triatleta, visto che si parla di ibridi e unicorni – e non un centometrista, ne butti di sangue a voler star dietro agli altri) e la tensione continua tra delivery-time e qualità di esecuzione (e se come me sei uno che ha l’occhio per i dettagli e la capacità di leggere il tech-debt fra le linee di codice, ne hai di self/ego da uccidere).

Per non parlare poi del fatto che stiamo parlando di Londra, di una città dove si possono trovare i migliori professionisti in ambito web e IT (anche se pare stia venendo fuori molto bene Brighton). Per rimanere nella metafora sportiva, stiamo parlando della Serie A degli sviluppatori, dei designer, dei creativi, dei data-analyst, dei project manager, e quindi che ci si deve confrontare con “giocatori professionisti” del massimo livello quando fino al giorno prima si è stati buoni giocatori, sì, ma di almeno una o due serie inferiori.

E nonostante tutto, nonostante questa – passatemi il termine – fatica continua, la cosa mi sta piacendo da morire.

Ogni volta che mi arrabbio per qualcosa, ogni volta che vedo qualcosa che secondo me andava fatto in modo diverso, ogni volta che mi trovo in una posizione scomoda e vorrei non lo fosse, ecco ogni volta accade che – passata l’arrabbiatura, uno o due giorni dopo – poi mi rendo conto che il problema non era qualcosa “là fuori” ma ero io, il problema. Ero io ste stavo guardando le cose con gli occhi del passato, ragionando con la testa di un anno fa, che facevo resistenza al cambiamento.

Usando ancora una volta la metafora sportiva, quando ti stai allenando e senti che i muscoli fanno male, che le gambe e le braccia vogliono ribellarsi, che ti dicono “basta, lascia perdere, accontentati di dove sei arrivato, hai già fatto un sacco”, ecco quello è proprio il momento in cui l’allenamento inizia davvero, in cui stai migliorando qualcosa di te. Stai spingendo più in là il tuo limite.

Si perché dietro tutto questo mio trovarmi perennemente in una non-confort-zone, c’è il senso di questo primo anno lavorativo: il cambiamento preso come obiettivo, come fattore scatenante di crescita personale e professionale, non come qualcosa da dover semplicemente subire e/o accettare.

Quindi il mio motto, lungo tutto quest’anno, è sempre stato “embrace the change”. Anche nei momenti difficili, anche nei momenti in cui pensavo di non potercela fare, a cambiare, di non riuscire ad adattarmi, di essere troppo vecchio e “rigido”. C’era qualcosa che mi faceva fare ancora un passo in più, e poi un altro e un altro ancora ed era la consapevolezza che da lì a poco mi sarei reso conto che quel disagio, quella sofferenza erano inevitabili se volevo togliere ruggine, perdere pesi inutili, acquisire agilità, andare più veloce. Che poi, è il requisito minimo per lavorare in una startup, giusto? :)

[Su quest’ultimo punto però ultimamente mi si è sollevato un bit di alert: non è che la conseguenza estrema di “embrace the change” è “don’t give a f*ck”? Ovvero: facile cambiare quando in realtà non ti importa di nulla, non hai legami forti con qualcosa. Non c’è forse questo rischio? Boh, staremo a vedere…]

La mia vita quotidiana

L’ho detto e ridetto fino alla noia, per cui non mi ripeterò. Non parlerò di cibo, di meteo, di servizi alle famiglie, di trasporti, di cultura, di civiltà. Che sono spesso migliori che in Italia (sul meteo, mi riferisco alla Pianura Padana). Non ho né intenzione né bisogno di convincere qualcuno. Non ci credete? Venite e guardate con i vostri occhi.

Vi racconterò invece di due aspetti che, guardando indietro a quest’anno trascorso, mi sembrano fare da fil rouge.

Gli affetti

Oggi la tecnologia e il web ci permettono di rimanere in stretto contatto con tutte le persone a cui si vuol bene: amici e parenti li sentiamo su Skype o Facetime pressoché ogni sera. Certo, non è la stessa cosa che essere lì di persona, ma i legami principali sono rimasti intatti. Un anno forse è poco per giudicare, magari su un periodo più lungo le cose saranno diverse, più difficili. Staremo a vedere, però per il momento il problema non si è presentato, fortunatamente.

E poi ci sono persone, parenti, amici e conoscenti che sono venuti a trovarmi/ci pressoché ogni mese, dall’Italia, per cui non posso proprio dire di “essermi sentito lontano”. Con alcuni ho fatto una chiacchierata in pausa pranzo in uno dei numerosi street-food stall di Shoreditch, altri si sono fermati a cena da noi, alcuni hanno perfino dormito sul nostro divano di casa. Ma con tutti ho sempre avuto la sensazione che fosse solo ieri l’ultima volta che ci eravamo parlati.

E comunque ormai il costo dei voli Londra-Bergamo/Verona è diventato paragobabile a un Frecciarossa Brescia-Milano, quindi…

Qualità della vita

Ci sono tante piccole cose che rendono le mie giornate così diverse da quello che erano un anno fa.

Meno stress sul lavoro, e decisamente meno ore a settimana spese davanti ad un computer. Meno tempo passato in un’automobile su e giù per la Triumplina o fermo al casello est di Milano. Soprattutto, nessuno che si sente in diritto di pagarti se, come e quando vuole per un lavoro che hai fatto dando anima, corpo e sangue.

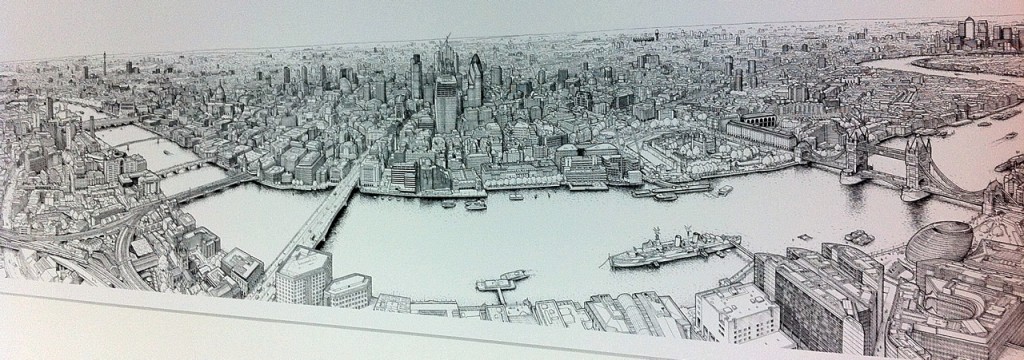

Il che si traduce in maggiore serenità in famiglia e in weekend passati sull’erba di un parco o a visitare un museo, non a lavorare altri 7 giorni su 7 senza mai staccare. In certezza di arrivare a fine mese senza dover chiedere una mano a genitori o suoceri (sì, è successo) per pagare gli anticipi delle tasse. Nella possibilità – o meglio, privilegio – di poter accompagnare i figli a scuola e poi andare al lavoro a piedi, ammirando i colori e i riflessi dei grattacieli (e del cielo che vi si specchia), ogni giorno diversi, ogni giorno sorprendenti.

Il privilegio di andare al lavoro a piedi, e poter passeggiare col naso all’insù per le strade di Londra. pic.twitter.com/4amtaPykhz

— Cristiano Rastelli (@areaweb) January 9, 2014

Credo basti questo per avere una buona ragione per fermarmi qui ancora un po’, no?

La scuola

L’ho lasciato per ultimo, ma in realtà è il motivo principale per cui sono assolutamente certo della scelta che ho fatto.

Non userò mezze parole: la scuola inglese è nettamente migliore della scuola italiana. Ma di un bel po’, intendo. E se la cosa mi ha francamente sorpreso (mi rendo conto solo ora di quanti luoghi comuni la mia testa fosse infarcita, e di quanto lo sia quella degli italiani in generale; e questo credo sia uno dei più grossi mali dell’Italia, purtroppo: è quello che ci dà la falsa sicurezza che sì, in fondo non si vive poi così male in Italia, che “là fuori” si stia peggio, che altrove sunt leones) dall’altro mi ha anche fatto vergognare tantissimo, come italiano, sapendo quanto il nostro passato, la nostra cultura e le radici del nostro sistema scolastico non abbiano nulla da invidiare a nessun altro paese (ma ahimè sto parlando di storia, non dell’odierno)

Ovviamente, per quello che ho potuto sperimentare io, nel mio piccolo. Ma sto parlando di scuola statale (ovvero, pubblica), di normalissime classi di un popolarissimo quartiere di East London. Dove non paghiamo un pound a mandare i figli a scuola, anzi dove i libri e i quaderni vengono forniti dalla scuola stessa; dove i bambini possono andare e tornare a scuola da soli – in autobus, a 10 anni – perché è normale; dove non si muovono con uno zaino da 10kg sulle spalle ma una piccola cartella in cui tenere qualche quaderno e poco più; dove non solo possono usare un Kindle per leggere a casa quando vogliono, ma possono addirittura usare i computer a scuola (tutti i giorni), possono frequentare i Code Club pomeridiani, e dove il computer coding è diventato materia che fa curriculum scolastico; dove possono avere maestre di sostegno fornite dalla scuola stessa, più giorni a settimana, se serve per colmare lacune o rafforzare capacità innate.

Ma soprattutto – e qui è il primo motivo che mi fa dire “voglio continuare a vivere qui” – dove la scuola tira fuori il meglio di ognuno, cerca di esaltare le capacità, le peculiarità, i talenti – in senso evangelico – dei bambini, e non di uniformarli tutti verso il basso in un falso senso di eguaglianza. Sono fortunato, ho bambini molto intelligenti e vivaci, ma quello che ho visto succedere alla loro testa, alla loro autostima, a loro come persone, mi ha lasciato senza parole. Una trasformazione incredibile, nel giro di pochissimo tempo. E se questo è il risultato di sei mesi, riuscite a immaginare cosa può succedere loro nel giro di qualche anno? Ecco, io un’idea me la sono fatta, e voglio vedere con i miei occhi i miei figli crescere con queste opportunità, con queste potenzialità (e se volete, con le corrispondenti responsabilità).

Conclusioni

Ecco, dopo un anno almeno una certezza posso dire di averla: non sono gli “occhiali rosa” che porto da quando sono arrivato a Londra che mi fanno vedere tutto bello, perfetto, pulito e in ordine, che mi fanno dire quanto ho scritto sopra: ormai ho avuto, tante, troppe conferme che quello che vedo è la realtà, non la mia fantasia o il mio wishful-thinking.

Ho avuto conferme da genitori che mandano i figli ad altre scuole, alcune anche fuori Londra; ho avuto conferme da colleghi che si sono trasferiti qui da poco, e che stanno facendo le stesse identiche esperienze, tirando le stesse identiche conclusioni; ho avuto conferme da italiani che si sono trasferiti a Londra qualche mese fa, e criticavano qualsiasi cosa (cibo, meteo, trasporti, relazioni sociali) e adesso sono innamorati di Londra, ti parlano di voler prendere la cittadinanza inglese; ho avuto e ho tuttora conferme da Liliana, mia moglie, che non è certo una che si tira indietro quando occorre riportarmi coi piedi per terra, nel dirmi che qui la vita è diversa, migliore.

Ma soprattutto, ne ho la conferma ogni santo giorno, quando rientro dal lavoro, apro la porta di casa e vedo il sorriso dei miei figli, la serenità che sprigionano, la luce nei loro occhi. E so che sto facendo la cosa giusta.

Update: qui come tutto è iniziato e qui il resoconto dei primi 6 mesi.